第七十夜 AI NIKKOR 300mm F4.5 S

色収差との闘い

AI NIKKOR 300mm F4.5 S

一眼レフ初期の代表的な望遠レンズとして、Nikkor-Q Auto 200mm F4(第四十八夜)やNikkor-Q Auto 400mm F4.5(第五十夜)を取り上げたが、その締めくくりとして今夜は300mm F4.5について取り上げてみたい。

大下孝一

Nikkor-P Auto 300mm F4.5

ニコンF用として最初に発売された300mmレンズは、Nikkor-P Auto 300mm F4.5である。設計はこの連載で度々登場する村上三郎さんで、1964年に設計を完了し、試作を経て1964年に発売されている。フォーカシングユニットを使う超望遠レンズシリーズとほぼ同時期の発売である。このレンズ断面図を図1に示す。凸レンズ、凸レンズ、凹レンズからなる前群と、凸レンズと凹レンズからなる後群を有するテレフォトタイプのレンズである。テレフォトタイプのレンズは、レンズ全長(前玉頂点から焦点までの長さ)を焦点距離より短くすることができるため、長焦点距離レンズの小型化に有利なレンズタイプである。さらにこのレンズでは、3枚構成の前群も最後に凹レンズを配置するテレフォトタイプにすることで、さらに全長の短縮が図られている。

そこまで小型化にこだわったのは、400mm以上の超望遠レンズとの性格の違いによる。フォーカシングユニットを用いる超望遠レンズは、その長さと重さから三脚に据えての撮影が前提であったが、この300mmはぎりぎり手持ち撮影ができるレンズとして企画されていたので、できるだけ取り回しが良いように極力全長を短縮する必要があったのである。こうして、テレ比(レンズ全長÷焦点距離)が約0.8の小型300mmレンズが完成したのである。

色収差との闘い

望遠レンズの設計は色収差との闘いである。この闘いで一番割を食ったのが、この300mmレンズであった。色収差はレンズの焦点距離が長くなるほど増加する。これはレンズ全体を比例拡大/比例縮小をイメージするとわかりやすい。レンズ全体を2倍に拡大、つまり焦点距離を2倍に拡大すれば、色収差も同時に2倍に拡大されるのは道理である。そしてもう1つ、色収差を悪化させる大きな要因がテレフォトタイプ採用による全長の短縮である。テレフォトタイプの後群凹レンズは、レンズ全長を短縮し、像面の平坦性をよくするという効果と引き換えに、前群で発生する色収差をはじめとする諸収差を拡大するという副作用をもたらすのだ。

第四十八夜で紹介した200mmはテレフォトタイプを採用してはいるが、テレ比はほぼ1で全長を無理に短縮していない。また第五十夜で紹介した400mmはエルノスタータイプを採用し、600mmと絞り位置を揃えるために全長を伸ばした設計にしていた。このため、200mm、300mm、400mmを比較すれば、大きく全長を短縮した300mmが性能面で一番不利になってしまったのである。

この300mmの性能改善のテーマに取り組んだのが高橋正(たかはしただし)さんである。高橋さんは、脇本さん、一色さん、樋口さんらとともに初期のニッコール開発に活躍された方で、多くの産業用ニッコールの設計を手掛けられ、第六十四夜にとりあげたEL-NIKKOR 80mm F5.6Nの旧タイプを設計したのもこの高橋さんなのであった。

改良設計の前提となるのは、レンズの全長やレンズタイプを極端に変えないことである。レンズの構成が大きく変わってしまうと、鏡筒設計も一からやりなおしになってしまうため、なるべくレンズタイプを変えない方がよい。そこで高橋さんは、ガラス材料の組み合わせを変更することで色収差の改善に取り組んだ。そして1966年に設計をまとめ、試作に臨んだのである。しかしこれは成功半ばといったところだった。目論見通り画面周辺の性能は、倍率色収差の改善で格段に向上したが、画面中心の性能は向上せず、若干低下してしまったのである。結局色収差のバランスが変わっただけで、大きく改善することができなかったためである。5枚構成のままでは大きな改善は難しいだろう、そう感じた高橋さんはレンズ構成を変える決断をする。そして前回の試作から1年後の1967年の秋、ついに設計データをまとめ、試作にとりかかった。

Nikkor-H Auto 300mm F4.5

この試作レンズは、色収差をはじめとする大きな性能改善が認められ、1969年にNikkor-H Auto 300mm F4.5として発売された。そして、その6年後の1975年には外観デザインを一新したNEW Nikkor 300mm F4.5に生まれ変わり、1977年にはAI Nikkorとなり、1981年にはAI Nikkor 300mm F4.5 Sにモデルチェンジされ、長くユーザーに愛用されるレンズとなったのである。この間、コーティングの改良や鏡筒デザインの一新、AI化、至近距離の短縮(4m→3.5m)を経ながら、光学系としてはほぼ構成を変えることなく踏襲されている。

図2に、このレンズの構成を掲げる。図1のNikkor-P Auto 300mm F4.5断面図と比べると後群の構成は同じように見えるが、前群の構成は大きく変わっている。Nikkor-P Auto 300mm F4.5では前群が凸凸凹レンズの3枚構成だったものが、AI Nikkor 300mm F4.5 S(Nikkor-H Autoも同じ)では凸凹接合レンズ、凸レンズ、凹レンズの4枚構成となり、ずいぶん違った印象を受ける。しかしよく見れば前玉を接合レンズにしただけで、基本的な構造は極力変更しないように工夫されている。

では高橋さんはどのようにして性能の改善をしたのだろうか?それはガラス材料の見直しである。レンズの色収差補正では、凸レンズにクラウンガラスを、凹レンズにはフリントガラス又はより屈折率の高い重フリントガラスを使うのが定石である。高橋さんは前群の凹レンズを、色収差補正に有利なクルツフリントに置き換えようと検討を始めたのだ。EDガラスがまだ開発されていなかった当時、色収差補正の切り札として開発されたガラスであった。しかし、クルツフリントには欠点があった。それは屈折率が重フリントガラスに比べて低く、また色の分散がクラウンガラスに近かったため、球面収差が増大してしまうのである。そこで高橋さんは前玉を接合レンズで構成することで前玉の凹レンズを2枚にし、色収差の低減と球面収差の補正を両立させることに成功したのである。

レンズの描写

それではいつものように実写でレンズの描写をみてゆこう。今回はフルサイズミラーレスカメラZ6にFT-Zを装着して実写を行った。高精細の電子ビューファインダーのおかげで、一眼レフよりピント合わせが確実かつ容易で、マニュアルフォーカスレンズの実写では非常に使いやすかった。

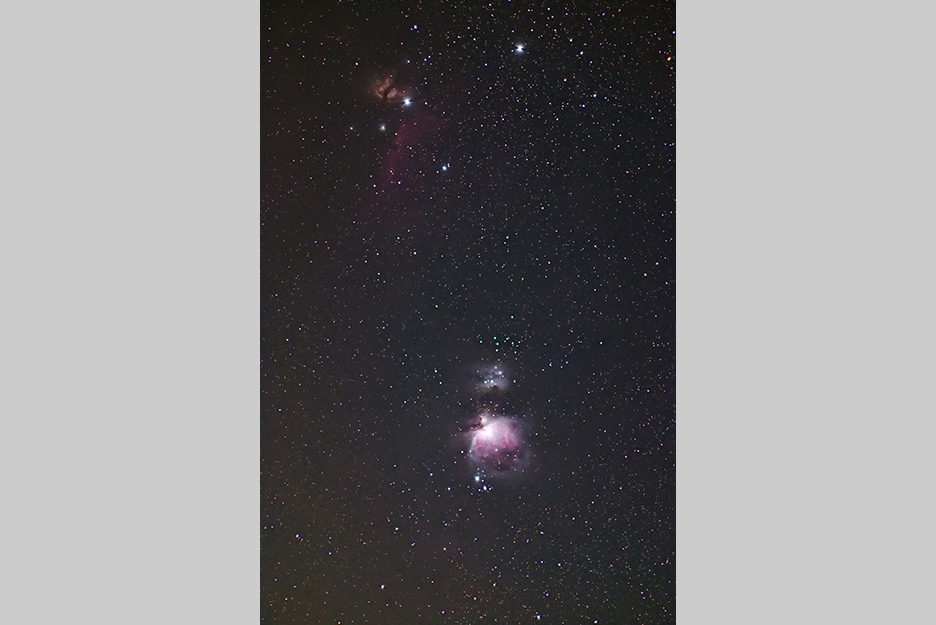

作例1は、星の写真ではおなじみのオリオン座中心部である。例によって都市光のあるところで撮影した写真なので、ハイコントラスト現像を行い、同じ構図の11枚の画像をコンポジット合成してノイズ低減を行い、フラット画像を用いた周辺減光の補正を行っている。そのため周辺減光の程度はこの画像では判断ができない。また強コントラスト処理を行っているので、フレアや色収差は大変目立つ画像となっている。そういった視点でご覧いただきたい。Z6は極端な処理をしながらもノイズが少なく、またノーフィルターながら画面右上のIC434(馬頭星雲)やNGC2024の色味の違いもよく描写されており、星野写真に適したカメラといえるだろう。

まず、私自身驚いたのは軸上色収差があまり目立たないことである。普通EDガラスを使わないレンズの場合、輝星のまわりに青紫のハロが広がって写るものだが、F4.5開放でもこの作例の通り輝星のまわりに目立った色づきは感じない。拡大してよくみると、中心付近では薄緑の色づきが、画面周辺では画面中心に向かって赤紫の色づきが見られるが、かなり小さく抑えられている。これはピント面では色が目立たないような巧みな収差バランスになっているためである。しかしこれには弊害もあって、この作例では全体に星像にシャープさがないことに表れている。また画面周辺の星がいびつに歪んでいることがわかるが、これは非点収差の影響である。

ちなみに画面上の輝星のハロが鼓状になっているのは、レンズのビネッティングの形に応じた光の回折による光芒である。多角形の絞りで放射状の光芒が出るのと同じ原理で発生する。コントラスト強調前の画像ではごく淡いフレアだったので、普通に夜景などを撮影して目立つものではない。

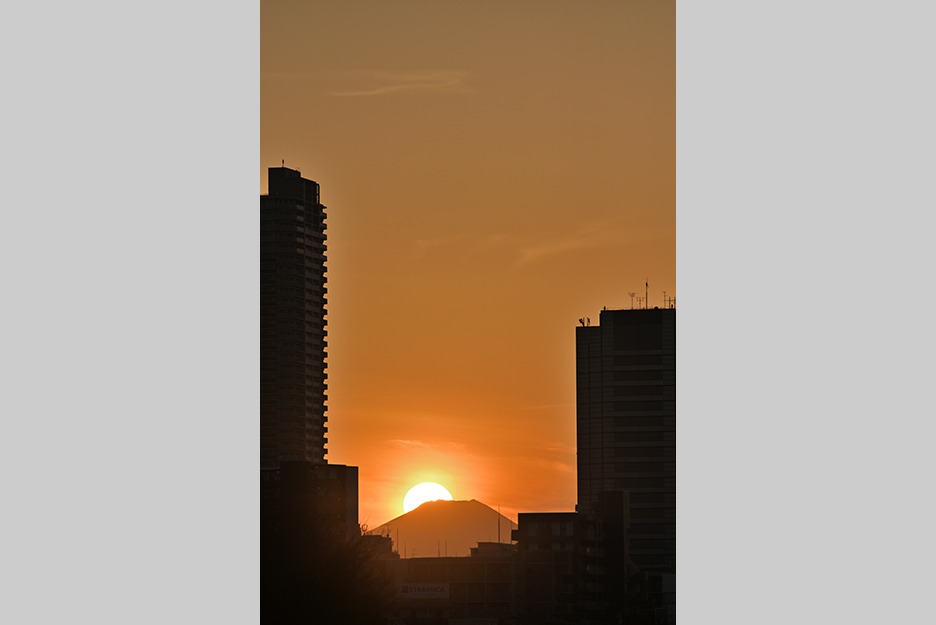

作例2は、都内から狙ったダイヤモンド富士である。ビルとビルの間から狙うしかなかったため、太陽が少し山頂から外れてしまった。撮影は太陽が左のビルから顔を出すタイミングから始めたが、マルチコートのレンズということもあり、強い太陽光に伴うゴーストは発生しなかった。ただし注意点を1つ。このような夕日を撮影する場合、レンズの前側に保護フィルターなどの装着はご法度である。これは撮影レンズの構成に関わらず、フィルターとセンサー面近くにあるフィルターの間の多重反射で、太陽と点対称の位置にゴーストが発生してしまうからである。この作例では絞りF8まで絞り込んで撮影しているが、富士山やビルのエッジがそれほどシャープになった印象はない。これは残存する色収差の影響で、球面収差やコマ収差が絞り込むことで劇的に改善されるのに対して、軸上色収差はその効果が低いためである。またビルのエッジやアンテナなどを子細に見ると、倍率色収差が確認される。倍率色収差は絞り込んでも改善されることはない。

作例3は、近所の公園に咲く河津桜である。早咲きの桜としていろいろなところで見られるようになってきた。ピントは画面中心やや上の桜に合わせているが、いろいろな場所の桜の花びらに注目してほしい。ピントの合った花びらのエッジにはそれほど色づきは感じないが、手前でややピンボケの花びらのエッジには赤い縁取りがみられ、反対に画面奥の桜の花びらのエッジは黄緑で縁取られている。ピントの合っている部分では目立たない色収差も、デフォーカス部分では目立ってしまうのである。

またピントの合っている部分から後ピン側をみると少しフレアがかっており、球面収差が補正不足になっていることがわかる。このため後ボケは比較的なだらかで後ボケがきれいなレンズと言えるだろう。ただ、ぼけのエッジに黄緑の色づきがあるため、被写体の配色によってはボケのエッジが立って見える箇所もある。逆に前ボケはボケの赤いエッジが目立ち、固い印象を受けるだろう。

作例4は、不忍の池にいたゆりかもめである。白い鳥はコントラストが高くエッジの色収差が目立つため、レンズにとって厳しい被写体である。子細にみると少しアウトフォーカスになった尾の部分に赤い縁取りが見られるが、ピントの合っている部分の色づきはあまり気にならないのではないだろうか?またこの作例は絞り開放で撮影したが、ここまで背景が大きくボケるとボケの色づきは気にならなくなる。また空を背景にした画面上では少し周辺減光が認められるが、気になるレベルではないと思う。

300mm F4.5というスペック

300mm F4.5というスペックは、フィルターサイズ72mmに収まるぎりぎりの明るさである。かつてこの連載で、ニコンF用レンズはある時期まで、フィルターサイズを52mmと72mmで統一すべく開発されていたというお話をしたのを覚えておられる方もいらっしゃるだろう。私も七十夜を書くにあたって改めて300mm F4.5のことを調べはじめるまでは、フィルターサイズを72mmにするためF4.5というスペックが決まったと単純に思っていた。ところが、それだけではないようなのだ。最古の設計報告書をさかのぼって調べていると1つの報告書が目にとまった。昭和15年(1940年)設計のテレフォトタイプ、300mm F4.5の設計データがあったのである。設計は村上三郎さんであった。1960年代、ニコンF用に300mmを設計するにあたって、村上さんはこの設計案を思い出したに違いない。村上さんの頭の中では、300mmの明るさは最初からF4.5に決まっていたのだろう。

今やEDガラスが当たり前に使われる時代、正直このレンズの描写にはあまり期待していなかった。しかし改めて実写をしてみると、現在のレンズに比べエッジのキレでは劣るものの、色付きの少なさには驚かされた。この描写が300mmF4.5ED発売後も継続生産され、長くユーザーに愛用されてきた理由なのだろう。EDガラスがなかった時代、望遠レンズの色収差低減にかける設計者の情熱がつまったレンズである。