ニッコールスピリットを受け継ぐ普及レンズ戦後復興を支えた「Occupied Japan」

NIKKOR-Q・C 13.5cm F4

第四十三夜は、再び、ニコンS用ニッコールのお話しを致します。今夜は35mm判ニッコールレンズの創世記、戦後直後の日本に思いを馳せましょう。Occupied Japanの魅力とはどんなものなのでしょう。どんな時代がこのニッコールを取り巻いていたのでしょう。

今夜は、この創世記のニッコールレンズ、NIKKOR-Q・C 13.5cm F4の秘密を解き明かします。

佐藤治夫

Occupied Japan(オキュパイド・ジャパン)とはどんな意味なのでしょう。これを訳すと「占領下の日本」という意味になります。時代は第2次大戦、終戦直後の日本。アメリカGHQによる占領が1945年から1952年まで7年間続いたのです。この期間のうち1947年~1952年に製造、輸出された商品に「Made in Occupied Japan」や「Occupied Japan」の刻印が義務付けられました。戦後復興のこの時期は、食料すらなく貧しい時代でした。しかし、当時の日本人は必至にOccupied Japanの商品で外貨をかせぎ、経済貢献をしたのです。Occupied Japanの商品の中には粗末な商品やお土産品のようなものも含まれていたことは否めません。しかし、製造期間がたった5年であったこと、ほとんどがアメリカ向けの商品であったことで、Occupied Japanの商品は、カメラに限らず、コレクターズアイテムになっています。時代に価値が付いたのです。

ニコンカメラやニッコールにもOccupied Japanの製品が存在します。これらのニッコールは戦前の設計データに改良を加え、入手できる硝材にあわせこむ設計がされていました。大下氏も第三十六夜で書いているとおり、伝説になったダンカン氏の逸話で、一目ぼれした8.5cmの代わりに買い求めたのが、このNIKKOR-Q・C 13.5cm F4でした。ダンカン氏は投影検査によって、ドイツ製のレンズに勝る性能であることを確認して、買い求めたと伝わっています。そしてダンカン氏はこのNIKKOR-Q・C 13.5cm F4で数々の名作を残すことになるのです。

それでは、NIKKOR-Q・C 13.5cm F4の開発履歴を紐解いてみましょう。光学設計を手がけたのは、S、L用ニッコールの礎を築いた村上三郎氏です。村上氏は研究部光学研究室(芦田研究室)に所属していました。使えたツールと言えば、対数表とそろばん、精々タイガー計算機に代表される手回し式計算機しかありませんでした。その知力と忍耐力を必要とした時代に数々の名レンズを設計しています。まさに和製ベルテレといっても良いほど、才能多き卓越した設計者であったと思います。13.5cm F4の設計が完了し報告書が書かれたのが、1946年秋のことでした。

真っ先に製造されたのは当時のキヤノンカメラ、ニッポンカメラ用のLマウントニッコールでした。ニコンSマウントが登場するのは1948年のニコンI型発売を待たなければなりません。量産開始は1946年10月でした。発売開始は詳しくわかりませんが、広告掲載が1949年10月に存在している事が確認されています。当初のレンズは、他に無い独自のフィルター径を持っていました。その後、フィルター径が48mmφに改良されました。そして、このレンズは、後に村上氏の手でF3.5に改良設計され、鏡筒も軽量化が図られます。このニッコール13.5cm F3.5はS用ニッコールの定番レンズとして貢献するのです。

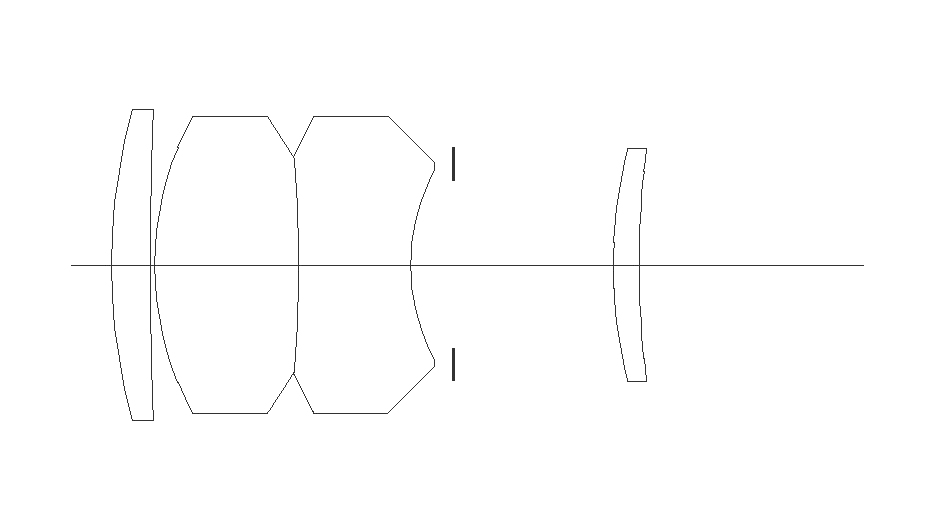

NIKKOR-Q・C 13.5cm F4断面図

まず、断面図をご覧ください。このレンズは典型的なテレゾナータイプのレンズです。左から凸レンズ、凸凹接合レンズ、凸レンズの3群4枚の単純かつ理にかなった構成で出来ています。絞りに対して非対称であり、所謂テレフォトタイプのレンズになっています。従って、焦点距離に比べ全長が短く出来ています。この厚肉レンズで構成されたテレゾナータイプの特徴としては、入射光線がより光軸近傍を通るため、前玉系やフィルター径が小さくし、細長いレンズになることです。専門的に言えば、入射瞳をより物体側に位置させることが可能だといえます。また、収差的な特徴は、非対称構造ゆえ、糸巻き型歪曲が発生しやすく、倍率色収差の補正も若干不利です。また球面収差は良好に補正できますが、色による球面収差の形状の差のコントロールが難しく、短波長(青~青紫)の球面収差が補正過剰になる傾向があります。これだけ単純な構成ゆえの特徴です。この収差の癖をいかにコントロールできるかが、設計者の腕にかかっているわけです。

それでは、NIKKOR-Q・C 13.5cm F4はどんな写りをするのでしょうか。収差特性と実写結果の両方から考察してみましょう。

まずは設計報告書を紐解きます。このレンズの収差補正上の特徴は、球面収差と像面湾曲にあります。球面収差はアンダーコレクションになっています。これは背景のボケ味を良くする効果があります。また、像面湾曲は比較的大きく、サジタル(S像)、メリジオナル(M像)共にアンダーに位置します。特にメリジオナル(M像)は大きくアンダーになっており、若干大きめの非点収差を持っています。また、S像面をアンダーにすることは、サジタルコマフレアーの発生を抑える効果があります。この手法をとると、像面平坦性は少し犠牲になりますが、フレアーの発生による、所謂「ねむい画像」を避けられます。

スポットダイアグラムで点光源の結像状態を観察します。センターは点像のまとまりが良く、シャープな結像を期待させます。しかし、像高が増すにつれて、アンダーの像面湾曲のせいで徐々に前ピン傾向になります。フレアーの発生は多くないですが、周辺に行くに従い、解像感が若干減少すると考えられます。コマフレアーは、サジタルコマフレアーよりむしろメリジオナルコマフレアーの方が若干大きく発生しています。

描写特性をまとめると、センター付近は解像感もありシャープな結像をし、周辺に行くにしたがって、像面湾曲の影響で前ピン傾向になり、解像感が低下する傾向があると言えます。また、点像が不自然な変形をすることが無いので、素直で癖の無い描写をするとも言えるでしょう。特に背景のボケ味にはアンダーな像面湾曲は良い効果をもたらします。周辺に行くに従い、ボケ像が大きくなる傾向と相まって、素直で良いボケ味が期待できます。また、補正しづらいはずの歪曲収差も良く補正され、0.6%程度に収まっています。

次に実写結果を見ていきましょう。F4開放は、センター近傍は解像感があり比較的コントラストが良い像を結びます。中心から周辺に向かうにしたがって、前ピン傾向になり像が甘くなり解像感が若干劣化します。しかし、見苦しい像の流れなどは無く、破綻の無い柔らかな描写をします。設計値から予想した解像感より良い印象があります。F5.6に絞ると、センター近傍のシャープネスはさらに向上し、シャープな領域が広がります。周辺像も改善され、シャープネスが向上し、良像領域に達します。F8~11に絞ると、周辺部まで解像力が向上し、画面全体にわたり均一で良好な画質になります。コントラストもちょうど良い量になります。決して「ドンシャリ」のコントラストのきつい画像にはならず、階調豊かな描写をします。F16まで絞ると、点像の形は揃いますが、回折の影響で全体にシャープネスが低下します。シャープネスを期待するなら、F8~11に絞り、ポートレートに向いた描写を望むのなら、F4で撮影するのが効果的かもしれません。

それでは、作例写真で描写特性を確認してみましょう。作例1はポートレートに用いた場合の作例です。髪の毛やまつげの質感を見ればわかりますが、ちょうど良い解像感、コントラストで、階調も豊富で、自然な描写をしています。また、特記すべきは、背景のボケ味が非常に良いことでしょう。作例では溶け入るようなボケを再現してくれました。ここにもダンカンの愛用する理由があったのかもしれません。

作例2は逆光でのスナップの作例です。絞り込んで撮っているため、シャープネスは周辺まで均一で癖が無い描写をしています。特記すべきは、いわゆる「ドンシャリ」の高コントラストな描写になっていない点でしょう。晴天の強い光線の降り注ぐ逆光の中での撮影でしたが、暗部の再現性も良く、適度なコントラストの圧縮が行われていることがわかると思います。

今夜は設計者列伝ではありません。戦前戦後にかけて設計された35mm判ニッコールレンズのお話しです。

時は戦後間もない昭和22年の日本光学(現ニコン)。写真レンズの光学設計担当部署は2つありました。一つは一般写真レンズを設計する第一設計課、もう一つは、難しいレンズ、特に大口径レンズを設計研究する芦田研究室です。今回登場した村上氏は戦後まもない昭和22年に芦田研究室をはなれ、第一設計課第四数学係の係長になります。今回取り上げた13.5cmは、村上氏が芦田研究室で設計した最後の設計だったのかもしれません。

その当時の計算方法は、光線1本1本を対数表とそろばん、そして手回し(機械式)計算機を使い、人力で計算するものでした。当時、レンズ1枚(2つの曲面を持つ)にランド光線(無限遠方から入射する平行光線)通すのに、10分と言われていたようです。これは当時としては早いほうで、普通はレンズ1枚(2面)で20分の勘定で光線追跡の仕事を発注していたそうです。その発注先は数学係で、女性だけの通称「女数(女子数学)」が知られています。これは職制の名ではなく、現在のチーム制のようなものであったと思われます。総数20人あまりのうら若き女性が、二人一組で毎日毎日計算をしているのです。当時の設計者は、若い女性に囲まれて、うらやましい環境で仕事をしていました。しかし、女性だけしかいなかったの?という疑問を持ちませんか。実は当時の日本光学にはなんと、「男数(男子数学)」がありました。こちらは全員男性。女数と男数で、計算の時間と精度を競っていたのです。しかし、なぜか当時の評価は、女性の方が高かったようです。

戦前は、男数が潜望鏡、測距義の設計が中心で、女数は顕微鏡、写真レンズを担当していました。戦後になって民生品を分担して設計するようになったそうです。今回登場した村上氏は男数との仕事が多かったようです。なにか、気の毒な気がするのは、私だけでしょうか。

このころの逸話を聞き、光学設計報告書、図面を見ても明らかなことは、みんなオリジナルの設計であったことです。確かに先人の優秀なレンズを設計参考にした事はあったと思われます。当時の報告書には、レンズ調査の資料もあり、ニッコールと比較して云々という文章もあります。しかし、特にツァイスのレンズについては良いお手本にしたという表現が正しいと思います。コピーを作れるほど、現実は甘くなかったのです。

なぜなら、日本で使えるガラス材料は、ドイツの足元にも及ばないほど少なかったからです。従って、やろうと思っても、まったく同じ設計(コピー)は出来なかったのです。むしろお手本にさせていただいたが、根本的に違う材料で設計するため、知恵を絞って、独自の設計解を生み出したといえるのではないでしょうか。残念なことに巷にはコピー商品はたくさんあります。しかし、共通していえることは、それらは本物を越えられないということです。コピーをする以上、本物より劣るものしか作れないのです。しかし、当時のニッコールはどうでしょう?本家本元のツァイスのレンズよりも優れたレンズを生み出しました。これは、ダンカン氏をはじめ、皆が認めるところです。このゆるぎない事実がある以上、ニッコールはコピー商品ではなかったと言えると思います。